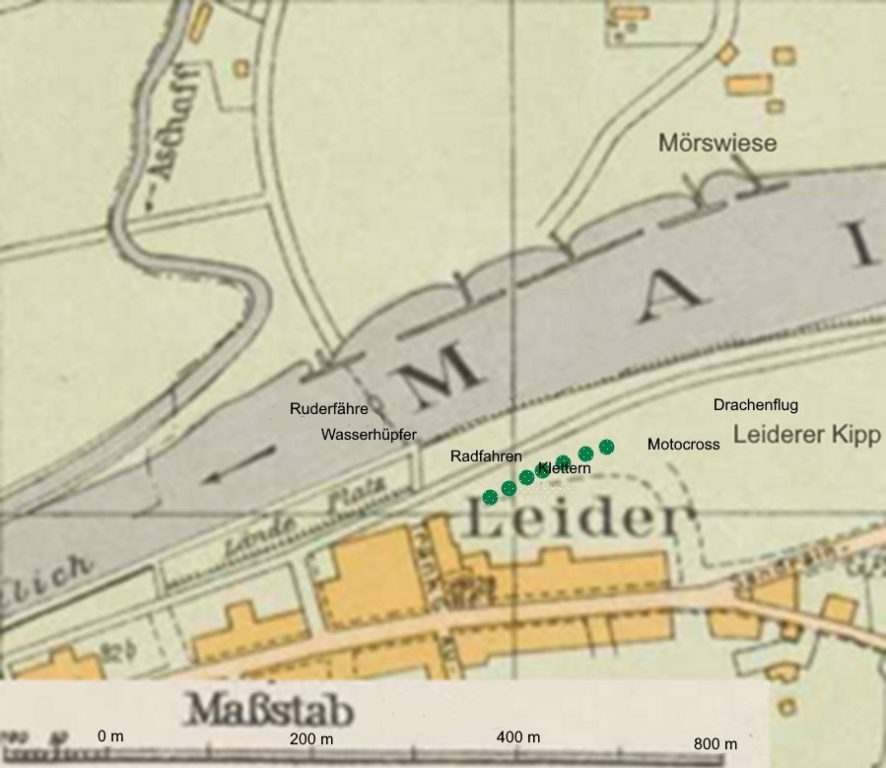

Wer in den 1950er Jahren, so wie der Autor, im Aschaffenburger Stadtteil Leider aufgewachsen ist, fand in der Uferlandschaft zwischen dem Ende des Unterdorfes [1], der „Kipp“, und natürlich „emm Mää“ ein für Kinder und Jugendliche ideales Freizeitgelände. Dies war ganzjährig geöffnet, ohne Voranmeldung und Eintrittskarte. Die „Kipp“, das heutige Gebiet zwischen Karlsbader Straße, Seidelstraße, Ebertbrücke und Main, war Mitte der 1950er Jahre zum größten Teil Wiesen- und Brachlandschaft. Ackerstreifen, einzelne Obstbäume und aufgelockerte Buschgruppen bildeten eine natürliche Grenze zum nördlichen Bebauungsrand von Leider. Im östlichen Teil Richtung Ebertbrücke [2], die damals noch nicht bestand, befanden sich etliche Kleingärten. Entlang der flussseitigen Grenzen der Anwesen in der Ruhlandstraße bildete eine hohe Baumreihe eine ca. 200 m lange, markante Sichtachse parallel zum – geschätzt – 3 bis 4 m hohen Hochwasserdamm bis nahe an die Brunnengasse. Mit dem Main zusammen war dieser Teil von Leider zu allen Jahreszeiten das ideale Sport- und Abenteuerland für Kinder und Jugendliche [3].

Vor allem für die in den 50er-Jahren beliebten Ballspiele wie Fußball, Völkerball, Treibball usw. eignete sich das flache Wiesengelände der „Kipp“ ganz hervorragend. Einen Ball, gleich aus welchem Material, Hauptsache rund und ausreichend aufgepumpt, hatte immer jemand dabei. Einzelbäume und Buschgruppen am Rande waren begehrte Verstecke für das beliebte „Räuwä unn Schånde“-Spiel [4].

Obwohl die Leiderer Straßen Mitte der 50er Jahre kaum von Autos oder Bussen befahren waren und wir dort sogar gefahrlos Ball spielen konnten, lernten wir das Radfahren auf dem Hochwasserdamm zwischen „Bumphaisje“ und „Kipp“. Der Grund war ein ganz praktischer: Unsere Fahrversuche begannen in aller Regel mit recht häufigen Stürzen – und da fielen wir hier doch etwas weicher in Sand und Gras als auf Straßenpflaster oder Asphalt. Die Anzahl der Stürze hatte mehrere Ursachen: Kaum einer von uns Fünf- bis Achtjährigen hatte je ein Kinderrad gefahren, vielleicht einmal einen Tretroller bewegt. Gelernt wurde in der Regel auf eher „altersschwachen“ Erwachsenenrädern, dazu meistens noch Herrenrädern, also mit Querstange. Aufsteigen ging da kaum ohne die Hilfe älterer Geschwister oder Bekannter, die das Fahrrad am Sattel und am Lenker stabilisierten. Hatte sich der Fahrschüler – dieser Vorgang war natürlich abhängig von seiner Körpergröße – entweder über die Querstange gehievt oder zwischen Sattelstütze und Lenkerstrebe unter der Querstrebe eingeklemmt auf die Pedalen gestellt, wurde das Rad samt Fahrschüler mit einem mehr oder weniger kräftigen Anschub in Bewegung versetzt. Dass die Fortbewegung auf solche – vor allem im letzteren Fall akrobatisch zu nennende – Weise meistens nicht lange andauerte, versteht sich von selbst. Auch die angesteuerten Ziele wurden bei derartigen Versuchen meistens deutlich verfehlt, blaue Flecken und Schürfwunden waren „normal“. Nach dem Grundsatz „Übung macht den Meister“ dauerte es jedoch für die meisten nicht lange, bis sie auf zwei Rädern auf dem Hochwasserdamm zuerst das Geradeaus-, dann das Kurven- und als Krönung schließlich das Achter-Fahren beherrschten. Schräg den Hochwasserdamm auf der dem Main abgewandten Seite hinabzufahren oder einen Kumpel auf dem Gepäckträger sicher zu transportieren galt quasi als „Meister“-Prüfung. Die Zeit für ein eigenes Jugendrad und für Radfahren auf den Leiderer Straßen war jetzt mehr als reif.

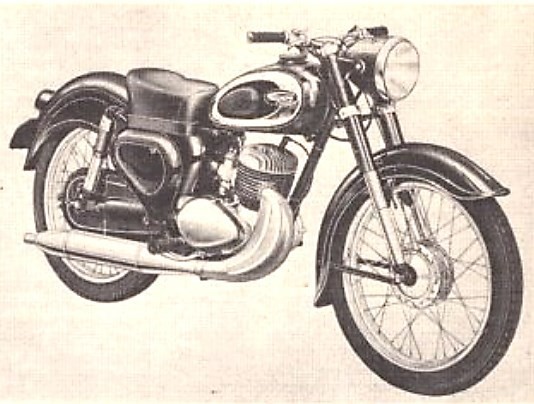

Während wir Mitte der 1950er im Einschulungsalter auf dem Hochwasserdamm unsere Laufbahn als Zweiradfahrer starteten, hatten zwei junge Leiderer Männer schon längst auf motorisierte Zweiräder umgesattelt. Josef Roth (Jg. 1935) und Friedel Morhard (Jg. 1937) absolvierten an ihren Feierabenden am westlichen Abhang der Kipp, dort, wo ein Fußpfad vom Kindergarten am Beginn der Ruhlandstraße hinunterführte zum Main [5], waghalsige Sprünge mit ihren Motorrädern. Josefs Maschine war eine Triumph Cornet mit einer Leistung von ca. 10 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von etwas über 100 km/h [6].

Friedel hatte sich vom Leiderer Holzbildhauer und Modellschreiner Ludwig Fischer („Herrgottsschnitzer“) 1953 für 450,00 Mark eine NSU Fox 98, Baujahr 1949, gekauft [7]. Die war mit einer Leistung von 5, 8 PS und einer Höchstgeschwindigkeit vom 85 km/h [8] der Maschine von Josef zwar deutlich unterlegen, der leichtgewichtige Friedel absolvierte aber dennoch ebenso hohe und weite Sprünge. Jedes Mal, wenn die beiden ihre Sprungmanöver trainierten, lockte uns das Aufheulen der Motoren an den Ort des Geschehens. Ganz gebannt verfolgten wir die beiden Motorrad-Artisten, wenn sie auf der Ebene unterhalb des Hochwasserdammes auf kürzester Strecke ihre Maschinen beschleunigten, um mit Vollgas die etwa 3 bis 4 Meter hohe Böschung hinaufzuschießen. Uns blieben die Münder offen stehen, wenn sie, auf ihren Motorrädern mehr stehend als sitzend, in hohem Bogen mehrere Meter weit durch die Luft flogen, um dann nach einem möglichst kurzen Auslauf mit einem gekonnten „Slide“ und aufspritzendem Untergrund in der Gegenrichtung wieder den Abhang hinunterzusausen [9]. Wenn die beiden Akteure am Ende ihres Trainings in ihren verdreckten Klamotten ihre Fahrzeuge noch einmal inspizierten und schließlich ihren Heimweg antraten, konnten sie sich der Hochachtung der staunenden Kinderschar ebenso sicher sein wie der Tatsache, dass mancher der Zuschauer dieselben Kunststücke auf dem Fahrrad nachmachen würde.

Friedel Morhard blieb seinem geliebten Hobby noch Jahrzehnte treu und fuhr für den Motorsportclub „Königswelle“ Mainaschaff als Rennfahrer ungezählte Erfolge ein. Daneben widmete er sich der Sammlung historischer Fahrräder, von denen über 100 Exemplare – vor allem der Marke „Opel“ – ein beredtes Zeugnis ablegen. Gemeinsam mit seiner Frau Rosalinde tritt er heute noch in zeitgetreuer Kleidung bei Vereins-Jubiläen und Oldtimer-Vorführungen auf. Im Juli 2009 berichtete das Aschaffenburger „Main-Echo“ ausführlich über eine Ausfahrt historischer Räder in Aschaffenburg – Rosalinde und Friedel Morhard waren dabei [10].

Der seit 1924 geltende olympische Leistungsgedanke „Citius, altius, fortius“, zu Deutsch „Schneller, höher, weiter“ [11], lag auch unseren Aktivitäten im Leiderer Freizeitland an „Mää unn Kipp“ zugrunde, obwohl wir weder dieses Motto, noch seinen Schöpfer Pierre de Coubertin kannten oder gar des Lateinischen kundig waren. Was uns antrieb, war der reine Wettkampfgedanke.

Höher hinaus als z. B. die eben erwähnten Motorradfahrer bei ihren Geländesprüngen, wollten einige der begeisterten Kletterer unter den Leiderer Jugendlichen. Weil Berge in der flachen Mainebene nicht existierten, Reisen in die Berge für die meisten unerschwinglich waren und Kletterhallen oder Boulderwände erst 60 bis 70 Jahre später ihre Reize für Kletterbegeisterte entfalten sollten, nahm diese Gruppe das, was die Natur in Leider Mitte der 1950er anbot: z. B. Bäume. Geradezu ideal war die eingangs erwähnte Baumreihe an den mainseitigen Grundstücksgrenzen der Anwesen in der Ruhlandstraße. Mit Höhenmaßen bis ca. 25 m und üppigen Baumkronen ausgestattet, lagen die Objekte der jugendlichen Kletterbegierden zudem noch so weit von den zugehörigen Wohnhäusern der Grundstücksbesitzer entfernt, dass letztere selten etwas von den Baumbesteigungen mitbekamen. Größere Vogelnester, vor allem die der Elstern, übten dabei einen zusätzlichen Anreiz aus. In ihnen sollte nach umlaufenden Gerüchten in größerer Stückzahl glitzerndes Geschmeide zu finden sein. Einer der gewandtesten Baumkletterer war Horst S., 12 Jahre alt, ein hervorragender Leichtathlet und Turner, dem wir Jüngere vom sicheren Boden aus gespannt und voller Hochachtung bei seinen Kletterabenteuern zusahen. Als er eines Tages wieder einmal einen „seiner“ Bäume fast ganz erklommen hatte, ertönte vom Boden her laut der Schreckensruf: „De Arraz kimmt!“ Der Grundstücksbesitzer, ein von Familienangehörigen und Dorfbewohnern gleichermaßen wegen seines Jähzorns gefürchteter Landwirt und Fuhrunternehmer [12], kam ,mit einer Mistgabel bewaffnet, herangeeilt. Wir standen durch den Grundstückszaun getrennt auf der sicheren Außenseite. Horst jedoch saß hoch droben im Baum in der Falle und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Karl M., aus Altersgründen nicht mehr kletterfähig, schickte nicht druckreife Beschimpfungen nach oben, ließ aber auch uns dabei nicht aus. „Isch ward, biss de runnerkimmst. Dånn värsohl isch diä doin A…!“ drohte er dem Kletterer an, der – und das verschlimmerte seine Lage gewaltig – mit seiner Familie bei Karl M. zur Miete wohnte. Horst machte jedoch keine Anstalten, seinen sicheren Hochsitz zu verlassen und so zog der Grundstücksbesitzer sich, als er seinem Ärger Luft verschafft hatte und nach einer Weile nicht mehr länger warten wollte, samt Mistgabel wieder Richtung Ruhlandstraße zurück. Nachdem jetzt die Luft rein war, machte sich Horst auf den Weg nach unten, immer Ausschau haltend, ob der Hausherr nicht wieder von irgendwo her im Anmarsch war. Wir Zuschauer freuten uns natürlich über den glücklichen Ausgang dieser Kletteraktion. Was sich an jenem Abend in der Ruhlandstraße 20 in dieser Angelegenheit noch ereignet hat, haben wir nie erfahren.

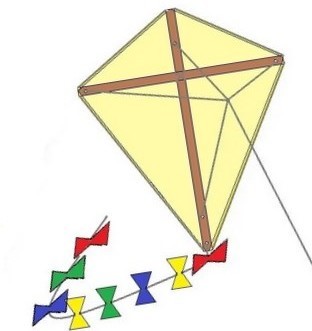

Noch viel höher hinaus ging es dann vor allem an windigen Herbsttagen im Bereich der offenen Kipp. Dort hatten wir auf ebenem Gelände ohne größere Büsche oder Bäume das ideale Drachenflug-Revier. Natürlich gab es damals noch keine Lenkdrachen mit Karbongestellen und Polyesterbespannung oder bunt bedruckte fliegende Luftkissen, wie man sie heute bei Drachenfesten beobachten kann. DIY [13], Selbermachen, war da schon eher angesagt. Den Gestaltungsideen der jungen Leiderer Drachenbauer waren keine Grenzen gesetzt. Die meisten bauten den klassischen rautenförmigen Drachen [14], Spezialisten wagten sich mitunter sogar an Kastendrachen. Das Problem, das alle Bastler hatten: die Beschaffung der geeigneten Materialien. Da galt es, sich als erstes geeignete Rahmenhölzer zu besorgen. In der Schreinerei von Karl B. oder beim Wagner Walter S. bekamen wir meistens für ein „Dankeschön“ oder ein paar Zehner einige Fichtenleisten. Die wurden dann zuhause selbst, oder mit der Unterstützung älterer Geschwister oder eines Elternteils, auf die entsprechenden Maße zurechtgesägt. Hatten wir die Rahmenschnurbespannung angebracht, stand das größere Problem an: Die Beschaffung des Bespannungspapiers. Die einen versuchten es mit schwerem Packpapier und erhofften sich dadurch eine längere Haltbarkeit. Andere verwendeten gar Zeitungspapier, wieder andere gönnten sich das teurere und farbige Drachenpapier. Während die beiden erstgenannten Sorten nur bei starkem Wind Flugerlebnisse hervorbrachten, sorgte das dünnere Drachenpapier auch schon bei einer leichten Brise für erfreuliche Flugeigenschaften. Der Schwachpunkt aller Papiersorten war die geringe Reißfestigkeit, wenn die Piloten bei ihren Lenkmanövern doch einmal einen Busch oder einen Baum streiften. Wesentlich beeinflusst wurden die Flugeigenschaften nicht nur durch das Bespannungsmaterial und die Windstärken, sondern auch durch die Gestaltung des Drachenschwanzes. Der wurde von „Könnern“ meistens erst am Flugtag und vor Ort den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Wenn die Piloten – an Pilotinnen kann ich mich nicht erinnern – dann ihren Drachen zum ersten Mal von der Leine, besser gesagt Schnur ließen, war die Anspannung bei ihnen und den Zuschauern meistens groß. Würde der Drache überhaupt fliegen? Wie wird er fliegen? Lässt sich das eigene Bauwerk auch gut steuern? Was kann ich noch tun, um die Flugeigenschaften vielleicht noch zu verbessern? Solche oder ähnliche Fragen gingen uns da durch den Kopf. Hatte unser Sportgerät dank der Starthilfe durch einen lauffreudigen Unterstützer erst einmal etwas an Höhe gewonnen und stand gut im Wind, galt es vorsichtig Drachenschnur von der Führungsrolle abzulassen. Wenn Wind und Wetter uns gewogen waren, standen über der Leiderer Kipp dann schon einmal drei oder vier Drachen gleichzeitig am Mainhimmel, Bilder, die auch sechzig Jahre später noch im Gedächtnis verhaftet sind. Natürlich kam in solchen Augenblicken auch wieder der oben erwähnte Coubertin´sche Wettkampfgedanke ins Spiel: Schneller, höher, weiter. „Moiner håt jetzt hunnert Meter Schnuä!“ „Glaab isch nitt. Deä iss doch nitt sou houch wie moiner; unn demm håb isch scho hunnertzwånzisch Meder Kordel gäwwe! „Dess kimmt, weil du schreesch gugge dhust!“ Bei solchen Wortgefechten kam es dann natürlich auch vor, dass sich die Drachen bei zu geringem Abstand oder einer Böe verhedderten und unweigerlich zu einer unfreiwilligen (Bruch-)Landung ansetzten. Oder im Wortgefecht hatten die Piloten nicht auf wechselnde Windstärken oder -richtungen geachtet, und die Höhenstände der einzelnen Fluggeräte hatten sich zwischenzeitlich drastisch verändert. Der Wettkampf musste von vorne beginnen – Unterhaltung, Spannung, Wettkampf, Abenteuer anno 1955 eben.

Mit viel geringerem Aufwand wurde „åm Mää“ zwei anderen sportlichen Betätigungen nachgegangen: Weitwurf und Wasserhüpfer. Im Gegensatz zum Drachensteigen schätzten wir bei diesen beiden Sportarten den Wind nicht so besonders. Das Material, flach geschliffene Mainkiesel, lag am Mainufer kostenlos herum, wir mussten sie nur finden. Und das konnte manchmal dauern. Dafür sparten wir uns andererseits lange Bastelzeiten.

Beide Wurfdisziplinen waren natürlich ebenfalls durch die Coubertin´schen Grundsätze geprägt, und so trainierten wir sie eigentlich schon von Kindesbeinen an. Landeten die Steine nach dem Abwurf etwa gar hinter dem Werfer, konnte der sich des hämischen Gelächters der Zuschauer sicher sein. Fielen am Beginn unserer „Weit-Werfer-Karriere“ die Steine entweder überhaupt nicht oder nur ein paar Meter vom Uferrand entfernt ins Wasser, so steigerten wir uns im Laufe unserer Entwicklung zu immer größeren Distanzen. Die konnten wir zwar nicht messen, aber die Wellen der „Einschlagsorte“ zeigten schon fürs Auge der Betrachter, wie die Leistungskurve verlief, bzw. wer bei den alltäglichen Wettkämpfen gewonnen hatte. Ausnahmekönner gab es da natürlich auch. Das waren meistens die Jugendlichen, die über eine höhere Anlaufgeschwindigkeit, eine exzellente Wurftechnik und die entsprechende Wurfkraft verfügten. Der bereits erwähnte Kletterspezialist Horst S. und der ein Jahr jüngere Klaus G. – ein Linkshänder – waren diejenigen, die es tatsächlich schafften, ihre Wurfgeräte etwas mainabwärts vom „Bumphaisje“ über die gesamte Flussbreite ans jenseitige Ufer zu katapultieren [15]. Wir waren angesichts solcher Ergebnisse schon stolz, wenn wir wenigstens etwa in der Flussmitte die Wellen um die „Einschlagsorte“ unserer Wurfobjekte sichten konnten.

Natürlich „missbrauchte“ auch der eine oder andere Werfer seine Wurfkraft oder Zielgenauigkeit gelegentlich. Da gab es Zielwürfe auf langsam vorbeiziehende Schleppschiffe, die in der Regel eine berechtigte Schimpfkanonade der Matrosen oder Schiffsführer zur Folge hatten. Eine andere – im wahrsten Sinne des Wortes – Zielgruppe der Steinwurfspezialisten waren natürlich die Angler. Hatten die sich ein ruhiges und beschauliches Plätzchen an den Steiluferabschnitten ausgesucht, waren auch die Wurfakteure bald hinter Büschen auf dem Hochwasserdamm verdeckt positioniert. Mit gezielten Würfen von oben in den Angelbereich, waren alle Anfüttermaßnahmen der Angler zum Scheitern verurteilt. Die Folge: Auch hier gab es natürlich wüste Beschimpfungen seitens der Betroffenen an die unsichtbaren „Heckenschützen“. Von Klaus G., einem meiner älteren Brüder, ist eine anderer „Wurf-Missbrauch“ bekannt. Unsere Mutter hatte ihm den Auftrag erteilt, verdorbene Hühnereier auf dem Hauskomposthaufen im Garten zu entsorgen. Klaus, ein im Unterdorf bekannter Lausbub, verwandelte jedoch die Mauer am Beginn der Ankergasse hinab zur Wirtschaft „Zum goldenen Anker“ zur großflächigen Zielscheibe für Entsorgungswürfe mit den faulen Eiern. Rasch entfaltete sich in der Sommerhitze ein übler Gestank, der potenziellen Gasthausbesuchern den Gang zum „Anker“ verdarb. Die Wirtin, Irmgard S., merkte natürlich bald, dass die üblichen Gäste ausblieben und betrieb Ursachenforschung. Als sie die Quelle des Übels aufgespürt hatte, war ihr schnell auch deren Verursacher klar. Die Folge: Klaus blieb nichts anderes übrig, als mit Schrubber und viel Wasser die Folgen seiner anrüchigen Wurfübungen zu beseitigen. Zu Zeiten der Apfelernte aber war ich dann meistens sein beliebtes Zielobjekt. Wenn wir wieder einmal zum Äpfel-Lesen auf unser Obstbaumgrundstück jenseits der Kleinen Schönbuschallee geschickt worden waren, dauerte es meistens nicht lange, bis mir, oft nach geschickten Ablenkungsmanövern, vor allem faule Äpfel um die Ohren flogen oder auf die Lederhose klatschten.

Eine „Kunstform“ des Werfens betrieben wir gerne bei windstillem Wetter und wenn gerade kein oder nur geringer Wellengang „uff em Mää“ herrschte: Wasserhüpfer. Im Duden ist dieser Begriff nicht zu finden, dafür der eher norddeutsche Begriff „flitschen“. Im Online-Duden werden dazu folgende Aussagen getroffen: „Wortart: schwaches Verb – Gebrauch: landschaftlich umgangssprachlich – Häufigkeit: selten – Aussprache: Betonung flitschen – Rechtschreibung: Worttrennung flit|schen – Bedeutung: schleudern, schnellen – Beispiele: Steine übers Wasser flitschen/das Flugzeugmodell wurde geflitscht (mittels Katapultstart in die Höhe bewegt)“ [16].

Sucht man im Duden unter der Umschreibung „Steine hüpfen lassen“ wird man zu dem Begriff „schirken“ geführt. Das wird dann im Duden so bestimmt: „schirken (landschaftl. für einen flachen Stein über das Wasser hüpfen lassen)“ [17]. Nimmt man beide Definitionen zusammen, ergibt sich daraus annähernd die exakte Beschreibung unserer zweiten Wurfsportart am Main. Ja, mit schnellen, schleudernden Wurfbewegungen aus einem kurzen Anlauf heraus von den Kräften der Natur flach geschliffene Kieselsteine auf der Oberfläche des Maines hüpfen zu lassen, das war unser anderer Wurfsport drunten am Main. Wir nannten es eben „Wasserhüpfer“. Wenn wir die idealen Steine gefunden hatten und die bereits genannten äußeren Bedingungen auf dem Main stimmten, dann war die Zeit der hüpfenden Steine gekommen: Aufgelegt auf den gekrümmten Mittelfinger, leicht eingeklemmt zwischen Daumen und Zeigefinger, schleuderten wir die Kiesel nach einem kurzen Anlauf auf der Uferlände unten „åm Bumphaisje“ mit einer kurzen, aber heftigen Wurfbewegung auf die Wasseroberfläche. Jetzt galt es, für Beobachter wie Werfer gleichermaßen, natürlich die Zahl der Aufsetzer auf die Wasseroberfläche zu beobachten. Waren die anfangs noch leichter mitzuverfolgen, weil ihre Abstände recht groß waren, verringerten sich diese mit sinkender Fluggeschwindigkeit rapide und waren bis zu dem Moment, wo der Stein versank, kaum noch festzustellen. 5 bis 10 Hüpfer zu schaffen war schon eine ansprechende Leistung. Alles, was darüber lag, war „spitze“. Betrachtet man die Meldung von Christian Sartorius in der „Kölnischen Rundschau“ vom 13.07.2015: „88 Hüpfer sind Weltrekord: Jeder kann beim Steine-Flitschen punkten“ [18], dann waren unsere Hüpferzahlen doch eher bescheiden. Dennoch: Wir waren stolz auf unsere Leistung!

Stolz und Freude, das waren auch die Gefühle, die meinen Freund aus Kindertagen, Bruno Z., und mich erfüllten, wenn uns Brunos Nachbar Matthäus Schmitt, genannt „Maddēs“, erlaubte, bei seinem „Rentnerjob“ dabei zu sein. Das Adressbuch der Stadt Aschaffenburg von 1956 weist ihn zwar als Lokheizer a. D. aus [19], „Maddēs“ aber, geboren im Jahr 1885, war in den 1950er Jahren als Rentner Fährmann in Leider. Die Geschichte der Leiderer Fähre selbst liegt für den Autor noch etwas im Dunkeln, zeigt doch das Regionalblatt der Karte des Deutschen Reiches von 1906 [20] im Mainverlauf zwischen Aschaffenburg und Mainaschaff keinerlei Fähren auf. Die erste flussabwärts von Aschaffenburg gelegene Fähre, war die in Mainaschaff, gekennzeichnet als K. F. [21].

Für eine schon vor 1900 bestehende Fährverbindung zwischen Leider und dem Gegenufer im Bereich der Aschaffenburger Mörswiese sprechen jedoch zwei Fakten:

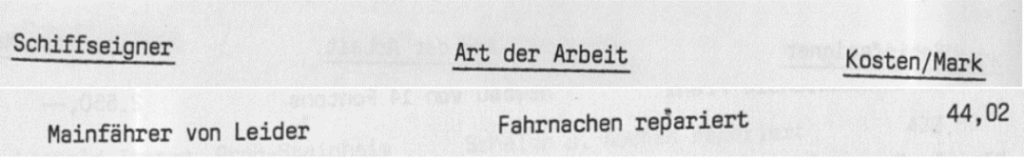

• Bei O. Berninger findet sich eine Darstellung der „Schiffsneubauten und Schiffsreparaturen der Werft Josef Zipprich, Wörth a. Main, in den Jahren 1891 – 1917“ (Mainschifffahrtsnachrichten. Mitteilungsblatt Nr. 18 vom Dezember 2000). Hier wird für das Jahr 1897 auch eine Reparatur des Leiderer Fährnachens (S. 37) dokumentiert [22].

• Auf dem Nachbargrundstück zum „Goldenen Anker“ existierte ein eigenes Fährhaus, das bereits auf einem Katasterblatt von 1845 für Leider eingezeichnet ist [23]. Schmitt selbst wohnte rund 100 Jahre später jedoch in seinem eigenen Haus in der Brunnengasse 13. Im Stadtplan von 1940 [24] ist die Leiderer Fährverbindung als gestrichelte Linie mit einem kleinen Bootssymbol eingetragen.

Die „Schmitt´sche“ Fähre bestand aus einem längeren Ruderboot mit 2 Riemen [25], zwei kleineren Sitzbänken für die Passagiere und einer breiteren für den Fährmann. Mitte der 1950er Jahre durften Bruno Z. und ich öfter den „Maddēs“ auf seinen Fährfahrten begleiten. Ein besonderes Abenteuer war es dann, wenn wir beiden Buben, jeder einen Riemen in seinen Händen, die Fährpassagiere von Leider an das rechte Mainufer oder von dort nach Leider rudern durften. „Maddēs“ hatte uns natürlich vorher beigebracht, auf was wir besonders zu achten hatten: In erster Linie auf die Handhabung der Riemen und das Steuern des Ruderkahns durch den gleichmäßigen oder unterschiedlichen Einsatz unserer Ruderriemen. Gleichzeitig sollten wir auch die Strömung des Wassers, eine eventuelle Abdrift des Bootes und natürlich sich nähernde Frachtschiffe beobachten. Die Verteilung der „Passagiere“ nahm der Kapitän selbst vor. Dass bei unseren Ruderfahrten die olympischen Leistungsgedanken keine Rolle spielten, versteht sich von selbst. Bruno und ich waren froh, wenn wir den Ruderkahn samt Insassen heil ans Ufer gebracht hatten. So schafften wir ein oder zwei Fahrten, dann überließen wir beide ziemlich erschöpft dem „Maddēs“ wieder die Riemen.

Die „Fahrgäste“, das waren in der Regel Männer mit und ohne Fahrrad, die entweder morgens vor allem aus Damm, Strietwald oder gar dem östlichen Mainaschaff zu ihren Arbeitsplätzen in den Leiderer Fabriken (Messwerkzeuge, Metallbau etc.), im Hafen oder im Bayernwerk wollten und dann abends per Fährboot wieder zurückkehrten. Manch Leiderer nahm morgens die Fähre, um an seinen Arbeitsplatz in einem Betrieb im Westen Aschaffenburgs oder nach Damm zu gelangen. Da es zu diesem Zeitpunkt als einzige Straßenverbindung von Leider nach Aschaffenburg nur die Vorgängerbrücke der heutigen Willigis-Brücke gab, bedeutete die Schmitt´sche Fähre eine ordentliche Zeitersparnis. Wie aber wurde „Maddēs“ angefordert in diesen Zeiten ohne Handy? Harald R., einige Jahre älter als Bruno und ich, ein Nachbar aus der Brunnengasse, erinnert sich: „Isch håb den `Maddēs´ eischentlisch nie bei soim Nåme genennt. Fär misch wår dess nuä de Holüber.“ Das war der Anforderungsruf vom rechten Mainufer, wenn der Fährnachen am Ufer am Ende der Leiderer Brunnengasse lag. Wollten Passagiere von hier auf die Dämmer Mainseite gebracht werden, schauten sie einfach bei „Maddēs“ in der Brunnengasse oder direkt an der Uferlände vorbei, wo unten am „Bumphaisje“ der Rudernachen vertäut lag. Wahrscheinlich 1958 stellte „Maddēs“ seinen Fährbetrieb ein. Jetzt regelmäßig und häufiger verkehrende Linienbusse und zunehmende Motorisierung waren neben dem Alter von Matthäus Schmitt wohl die Ursachen dafür. Reichtümer hatte er mit seinen Fährdiensten sicher nicht verdient. Matthäus Schmitt verstarb 1962 und wurde auf dem Friedhof in Leider beigesetzt.

Anmerkungen:

[1] Ende der Wohnbebauung in der Ruhlandstraße. Anm. d. Verf.

[2] Etwa im Bereich zwischen der nördlichen Kerschensteinerstraße und westl. Grenze des SSKC-Poseidon-Geländes. Anm. d. Verf.

[3] Siehe Karte 1!

[4] D. h. „Räuber und Gendarm“.

[5] Heute am mainseitigen Ende der Karlsbader Straße. Anm. d. Verf.

[6] Angaben übernommen aus dem Datenblatt „Triumph Cornet“ – Reparaturanleitung M14. Quelle: https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv/content/triumph-cornet/ – Siehe auch Abbildung 1!

[7] Angaben zu den Personen und Motorrädern stammen von Friedel Morhard. Siehe auch Abb. 4!

[8] Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/NSU_Fox.

[9] Siehe Abb. 3!

[10] Siehe Bericht im Main-Echo unter https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/auf-zweirad-oldtimern-unterwegs-art-851603 (Stand: 10.08.2021) und Abb. 4!

[11] Fortius bedeutet eigentlich „stärker“; im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch hat sich aber die Deutung „weiter“ durchgesetzt. Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Citius,_altius,_fortius! – Stand: 11.08.2021.

[12] Karl M. hatte sich den Spitznamen „Arraz“ im Dorf eingehandelt, erzählte er doch gerne von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg „vor Arraz“; gemeint war natürlich Arras, Nordfrankreich. Siehe auch: Kaup, Otmar: Leiderer Geschichten. Geschichten aus Leider, S. 67.

[13] Kürzel für „Do it Yourself“.

[14] Eine Bauanleitung für die „normalen Drachen“ wie in den 1950er Jahren findet man z. B. unter https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/flugdrachen-bauanleitung/.

[15] Nachmessungen auf https://geoportal.bayern.de haben ergeben, dass es sich dabei um eine Distanz von ca. 100 m gehandelt haben muss. Von beiden „Sportlern“ ist bekannt, dass sie auch mit den bei Bundesjugendspielen üblichen 80g-Schlagbällen in den 1950er Jahren den Leiderer Fußballplatz um mehr als die gesamte Länge überworfen haben.

[16] Siehe https://www.duden.de/rechtschreibung/flitschen – Stand: 14.08.2021.

[17] Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 24. Aufl. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006, S. 891.

[18] Siehe https://www.rundschau-online.de/erleben/88-huepfer-sind-weltrekord-jeder-kann-beim-steine-flitschen-punkten-22451162 – Stand: 14.08.2021.

[19] Siehe Abb. 7!

[20] Siehe Karte 2!

[21] K. F. steht hier für Kahnfähre, also eine mit Rudern betriebene Personenfähre in Form eines Ruderkahns. Eine zweite Fähre ist ein Stück mainabwärts zwischen der damals noch völlig unbebauten Mainaschaffer Gemarkung, heute Bereich Mainaschaff-West, und Stockstadt in Höhe der Eisenbahnbrücke eingetragen.

[22] Siehe Abb. 8!

[23] In: Kaup, Wilhelm; Kaup, Wolfgang; Hapke, Klaus: Leben in Leider. Textband, S. 113.

[24] Siehe Karte 1!

[25] Ausdruck in der Schiffer- u. Seemannssprache für die Ruder zum Vortrieb eines kleineren Bootes mittels Muskelkraft.

Abbildungen:

Abb. 1: Triumph Cornet – Quelle: Reparaturanleitung M 14 – Quelle: https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv/content/triumph-cornet/.

Abb. 2: NSU Fox – Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title= File:ZweiRadMuseumNSU_NSU-Fox_1950.JPG&oldid=522661169.

Abb. 3: Josef Roth unterwegs im Gelände – Ausschnitt – Archiv: Birgit Lassek, Mainaschaff.

Abb.4: Friedel Morhard mit Frau Rosalinde (Bildvordergrund) auf ihren original restaurierten Opel-Fahrrädern. – Quelle: https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/auf-zweirad-oldtimern-unterwegs-art-851603 – Foto: Victoria Schilde.

Abb. 5: Selbstgebauter Flugdrache – Quelle: https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/flugdrachen-bauanleitung/.

Abb.6: Wasserhüpfer – Quelle: https://www.istockphoto.com/de/fotos/steine-h%C3%BCpfen-lassen – Stand: 15.08.2021.

Abb. 7: Schmitt Matthäus, Brunnengasse 13, Aschaffenburg-Leider – Adressbucheintrag 1956 – Quelle: Adressbuch Aschaffenburg 1956, S. 19/III.

Abb. 8: Eintrag der Wörther Schiffswerft Zipprich von 1897 für die Reparatur eines Fährnachens in Leider – Quelle: Berninger, Otto: Schiffsneubauten und Schiffsreparaturen der Werft Josef Zipprich, Wörth a. Main, in den Jahren 1891 – 1917. In: Mainschifffahrtsnachrichten. Mitteilungsblatt Nr. 18 vom Dezember 2000, S. 37.

Karten:

Karte 1: Mää unn Kipp – Leiderer Sport- und Abenteuerland Mitter der 1950er Jahre – Kartengrundlage: Pharusplan. In: Einwohnerverzeichnis Stadt Aschaffenburg 1939/40. Umschlagrückseite innen – bearb. d. Verf.

Karte 2: Fähren zwischen Aschaffenburg und Mainaschaff – Ausschnitt – Quelle: Karte des Deutschen Reichs 1:100.000 (528) Aschaffenburg [1906] – https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-MAP-0000MAPPXI91W528?lang=de.

Literaturverzeichnis:

- Berninger, Otto: Schiffsneubauten und Schiffsreparaturen der Werft Josef Zipprich, Wörth a. Main, in den Jahren 1891 – 1917. In: Mainschifffahrtsnachrichten. Mitteilungsblatt Nr. 18 vom Dezember 2000.

- Die deutsche Rechtschreibung. 24. Aufl. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006.

- Einwohnerbuch der Stadt Aschaffenburg. Aschaffenburg 1940. Online verfügbar: http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Aschaffenburg/Adressbuch_1939-40&printable=yes.

- Kaup, Otmar: Leiderer Geschichten. Geschichten aus Leider. Aschaffenburg 2009.

- Kaup, Wilhelm; Kaup, Wolfgang; Hapke, Klaus: Leben in Leider. Textband. Portrait eines Stadtteils. Aschaffenburg 1995.

Online-Ressourcen:

- Adressbuch Aschaffenburg 1956. http://wiki-de.genealogy.net/Aschaffenburg/Adressbuch_1956

- Duden Online: https://www.duden.de

- Historische Landkarten: https://landkartenarchiv.de

- Kölnische Rundschau: https://www.rundschau-online.de

- Landkarte Bayern: https://geoportal.bayern.de

- Main-Echo Aschaffenburg: https://www.main-echo.de/e-paper/

- Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite