Ernest Igl, 1982

Granit und Bronze

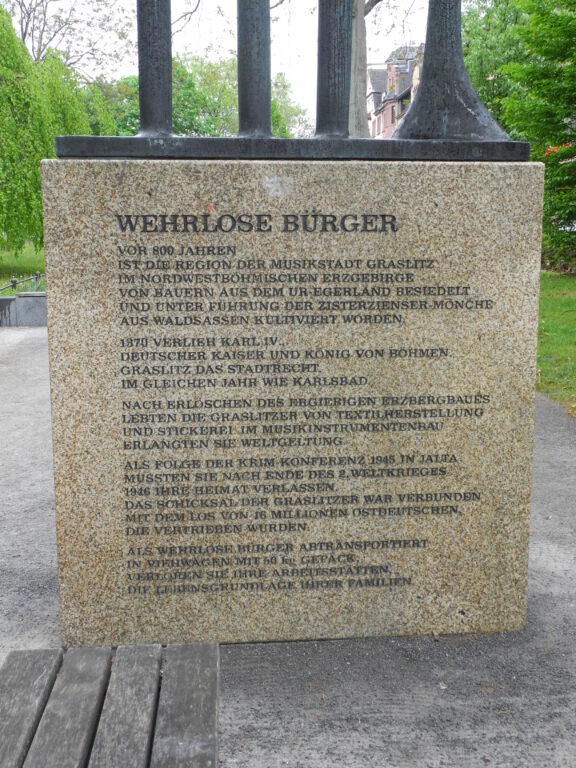

1958 hatte Aschaffenburg die Patenschaft für die aus der Stadt und dem Landkreis Graslitz

in Westböhmen nach 1945 vertriebenen Sudetendeutschen übernommen. Als Höhepunkt

des 12. Graslitzer Heimatkreistreffens wurde 1982 das Mahnmal feierlich enthüllt.

Es wurde vom Heimatverband der Graslitzer initiiert und von dem Karlsbader Ernest Hofmann

(genannt Igl) gestaltet. Er erhielt dafür die Graslitzer-Verdienstmedaille.

Über einem hochrechteckigen Granit-Sockel, der bereits einige Zeit vor dem figürlichen Bronze-Aufsatz an Ort und Stelle im Offenen Schöntal aufgestellt worden war, erhebt sich eine Bronzegruppe aus drei nebeneinanderstehenden, stark stilisierten und gelängten menschlichen Figuren

verschiedener Größen, die ihre Hände über dem Kopf verschränkt haben. Diese Haltung ist bewusst in doppeltem Sinn zu verstehen, einmal als Ausdruck von Hilflosigkeit und Leid, aber auch als Zeichen von Freude und Triumph. Links daneben steht eine ähnlich wie die Figuren gelängt hochragende

Posaune, die auf die Bedeutung der Stadt Graslitz für den Musikinstrumentenbau verweist und damit auf die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen ihrer Bürger Bezug nimmt.

Die Plastik hat zwei unterschiedliche Ansichten und Bedeutungen. Während eine Ansichtsseite die über dem Kopf verschränkten Hände über einem leicht vornübergebeugten Körper zeigt, erscheint aus der entgegengesetzten Perspektive der Körper hoch aufgerichtet, wirken die Arme wie zu

freudigem Triumph oder zur dankenden Gebärde erhoben. Die stark abstrahierte, gelängte und

reliefhaft aufgefasste Figurengruppe erstickt jedoch jeden Gedanken an realistische Gestaltungsweisen im Keim. Ein Prinzip Igls war, Ideen aus Dreidimensionalität durch Abwicklung auf zweidimensionale Flächigkeit zu reduzieren, um sie dann durch erneute Verformung zu plastischen Botschaften zu verwandeln. Innovativ war auch die Herstellung des Modells für die Plastik, das der Künstler aus Styroporblöcken herausschnitt, dessen körnige Struktur er beim Guss zu dekorativen, grob strukturierten Oberflächeneffekten nutzte.

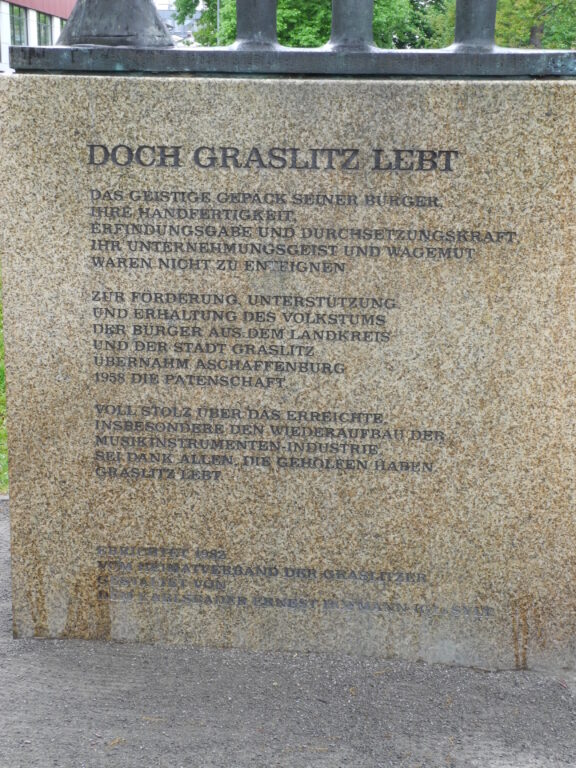

Außerdem benutzte er seine Styropormodelle als verlorene Form, so dass ein Unikat entstand, das keine weiteren Abgüsse mehr ermöglichte. Auf dem polierten Granitsockel aus einem Quader aus dem Fichtelgebirge ist auf beiden Seiten die Inschrift eingraviert: „Doch Graslitz lebt. Das geistige

Gepäck seiner Bürger, ihre Handfertigkeit, Erfindungsgabe und Durchsetzungskraft, ihr

Unternehmungsgeist und Wagemut waren nicht zu enteignen …“ Die insgesamt 1700 Buchstaben wurden nicht von Hand gemeißelt, sondern mit einem Sandstrahlgebläse und Schablonen eingefräst. An den Schmalseiten befinden sich zwei Portraits berühmter Graslitzer Persönlichkeiten, die in der gleichen Technik gearbeitet sind.